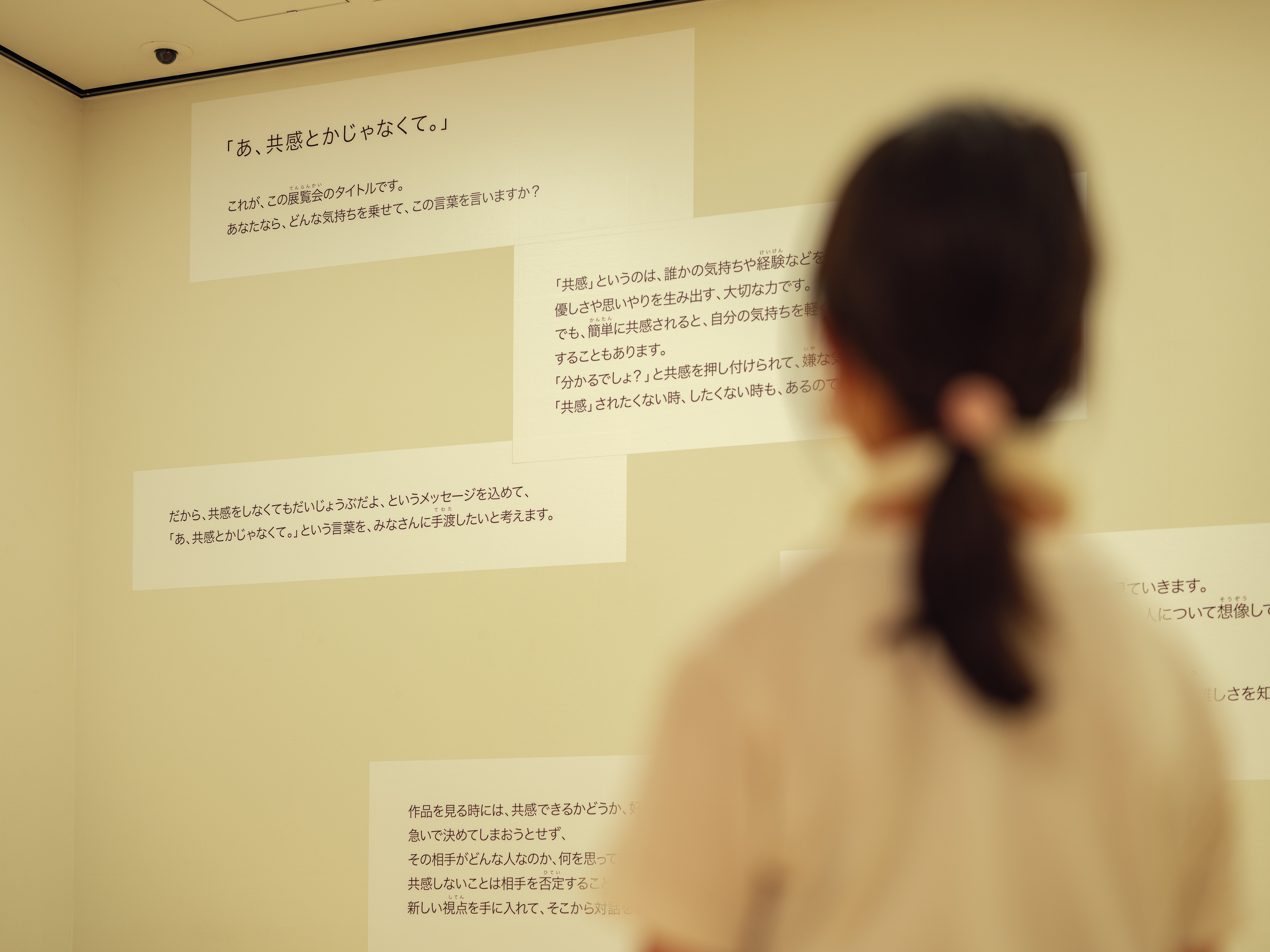

「あ、共感とかじゃなくて。」

見知らぬ誰かのことを想像する展覧会

SNSの「いいね!」や、おしゃべりの中での「わかる~~~」など、日常のコミュニケーションには「共感」があふれています。共感とは、自分以外の誰かの気持ちや経験などを理解する力のことです。相手の立場に立って考える優しさや思いやりは、この力から生まれるとも言われます。でも、簡単に共感されるとイライラしたり、共感を無理強いされると嫌な気持ちになることもあります。そんな時には「あ、共感とかじゃなくて。」とあえて共感を避けるのも、一つの方法ではないでしょうか。

この展覧会では、有川滋男、山本麻紀子、渡辺篤(アイムヒア プロジェクト)、武田力、中島伽耶子の5人のアーティストの作品を紹介します。彼らは作品を通して、知らない人、目の前にいない人について考え、理解しようとしています。安易な共感に疑問を投げかけるものもあれば、時間をかけて深い共感にたどりつくものもあります。それを見る私たちも、「この人は何をしているんだろう?」「あの人は何を考えているんだろう?」と不思議に思うでしょう。謎解きのように答えが用意されているわけではありませんが、答えのない問いを考え続ける面白さがあります。共感しないことは相手を嫌うことではなく、新しい視点を手に入れて、そこから対話をするチャンスなのです。

家族や友人との人間関係や、自分のアイデンティティを確立する過程に悩むことも多い10代はもちろん、大人たちにも、すぐに結論を出さずに考え続ける面白さを体験してほしいと思います。

参加アーティスト

有川滋男(ありかわしげお)

部屋に入ると、それぞれの会社が業務内容を説明するブースが並んでいます。モニターの動画を見て考えてみましょう。この人は何をしているのか。何のための仕事なのか。この後何が起こるのか。

―映像作家。人間は見ているものに、意味を読み取ろうとする。そこであえて意味を分かりにくくして、「見る」ことの不思議さを問いかける。アムステルダム在住

有川滋男作品 展示風景 photo: ookura hideki | KUROME photo studio

有川滋男《ディープリバー》2023年より

山本麻紀子(やまもとまきこ)

巨人の落とし物である大きな歯を作ったり、その歯を抱えて眠って見た夢の絵を描いたりしています。植物や土に触れながら、生きのびること、待つことについて考え、巨人の世界を知ろうとしています。

―どこかの場所について詳しく調査し、そこに住む人たちとのコミュニケーションを元に作品を作るアーティスト。落とし物を拾うのが得意。滋賀県在住

山本麻紀子作品 展示風景 photo: ookura hideki | KUROME photo studio

横の寝袋にくるまり、巨人の歯を優しく撫でる来館者 山本麻紀子《巨人の歯》2018年 photo: ookura hideki | KUROME photo studio

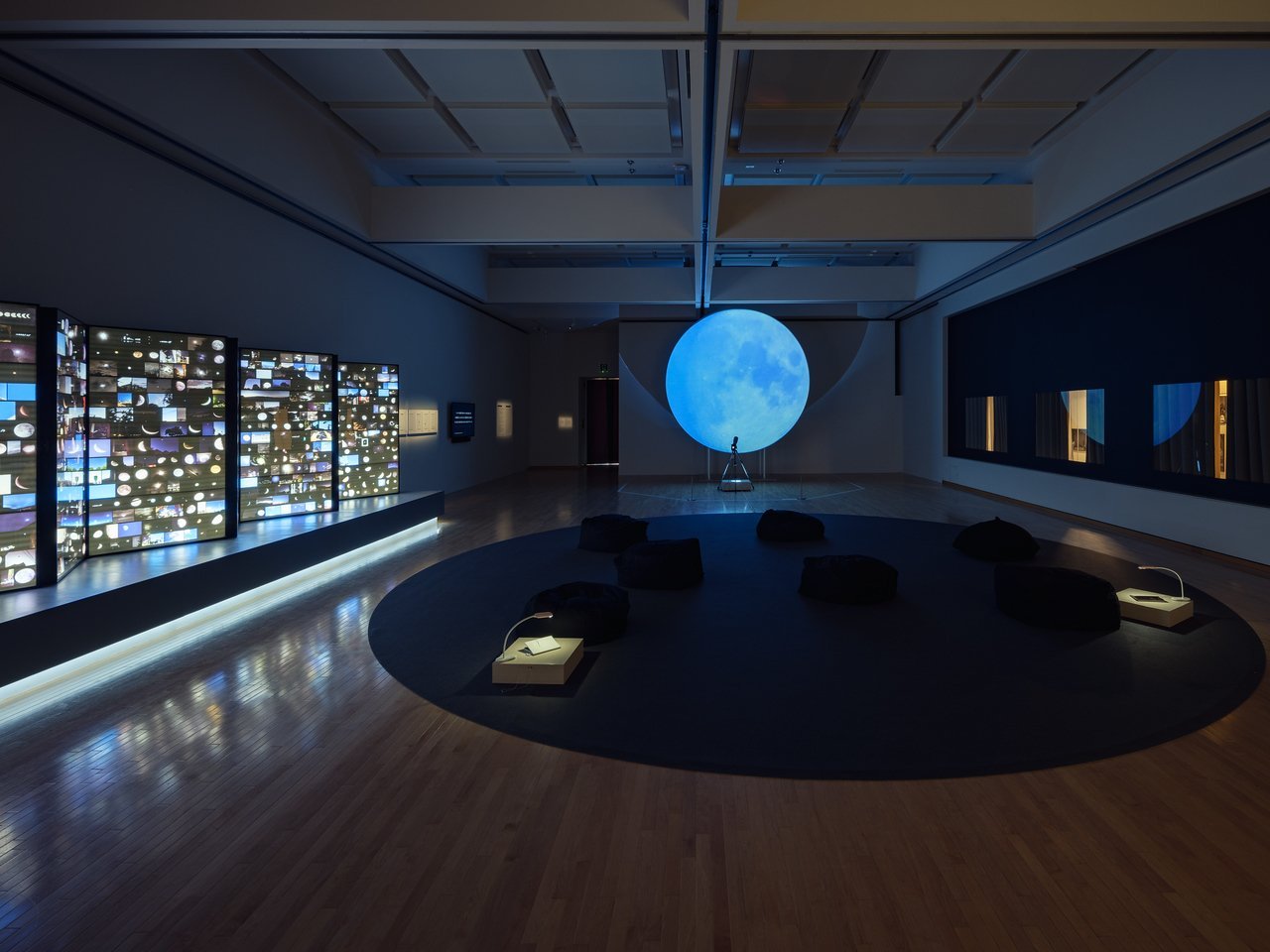

渡辺篤(わたなべあつし)アイムヒア プロジェクト

新型コロナがはやって、みんなが外出や人に会うのを控えていた時、同じ月を見て、写真を撮るというプロジェクトを始めました。寂しさを感じている人、見えないつらさを抱えている人がいることを、いつも思い出せるように。

―元ひきこもりで、当事者をケアする活動家でもある。アーティストとして、孤立している人の存在を多くの人に想像してもらおうとしている。神奈川県在住

渡辺篤(アイムヒア プロジェクト)作品 展示風景 photo: ookura hideki | KUROME photo studio

渡辺篤《セルフポートレート》《ドア》2016年 photo: ookura hideki | KUROME photo studio

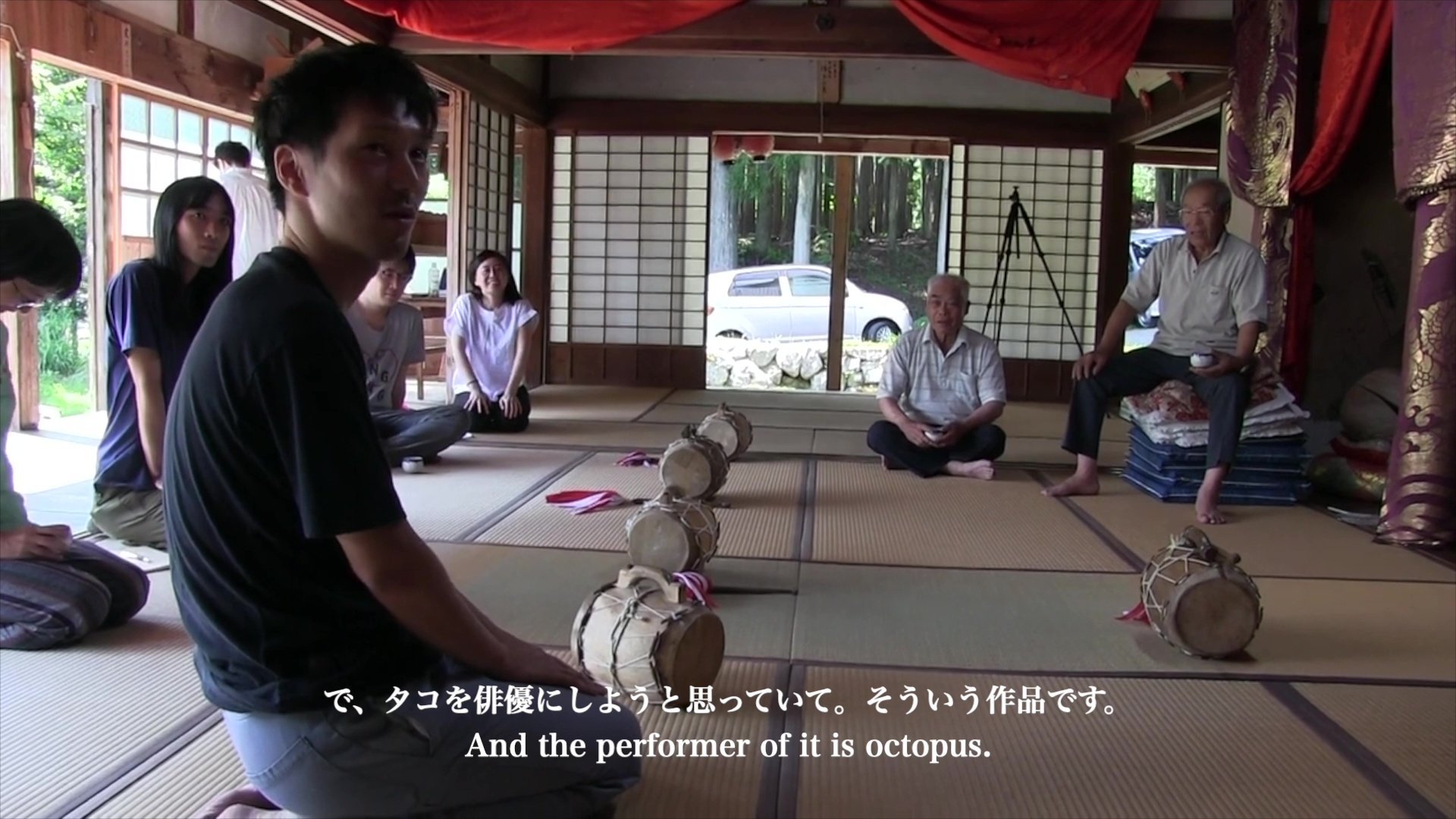

武田力(たけだりき)

移動図書館のような車に、むかし誰かが使っていた小学校の教科書が並んでいます。自分と同じ教科書はありますか?さまざまな時代や地域の教科書と比べたり、らくがきから元の持ち主を想像したりしながら、社会や教育について思いをめぐらせます。

―演出家、民俗芸能アーカイバー。参加者との相互作用で生まれる作品や、盆おどりのように誰かの暮らしで生まれた動きを新しい世界に渡す活動など。東京都/熊本県在住

武田力《朽木古屋六斎念仏踊り継承プロジェクト》2023年より

会期中、作家本人がふらっと登場することもある 武田力《教科書カフェ》2019年 photo: ookura hideki | KUROME photo studio

中島伽耶子(なかしまかやこ)

空間を大きく斜めに横切る黄色い壁は、暗い部屋と明るい部屋を隔てています。壁の向こう側の様子は、音や光でうかがい知るしかありません。相手を知ることはできますか?対話のテーブルにつくことはできますか?

―壁や境界線をモチーフにして、分かりあえなさについて考える。家全体を使うなど、見る人が身をおく空間全体を作品にする。秋田県在住

中島伽耶子《we are talking through the yellow wall》2023年 photo: ookura hideki | KUROME photo studio

中島伽耶子《we are talking through the yellow wall》2023年 photo: ookura hideki | KUROME photo studio

基本情報

- 会期

2023年7月15日(土)~11月5日(日)

- 休館日

月曜日(7/17、9/18、10/9は開館)、7/18、9/19、10/10

- 開館時間

10:00-18:00(展示室入場は閉館の30分前まで)

- 会場

東京都現代美術館 企画展示室 B2F

- 観覧料

一般1,300 円 (1,040円)/ 大学生・専門学校生・65 歳以上900円 (720円) / 中高生500円 (400円) /小学生以下無料

【お得な2展セット券】「デイヴィッド・ホックニー展」+「あ、共感とかじゃなくて。」

一般3,200円、大学生・専門学校生・65歳2,100円、中高生1250円

※( ) 内は20名様以上の団体料金

※本展チケットで「MOTコレクション」もご覧いただけます。

※身体障害者手帳・愛の手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・被爆者健康手帳をお持ちの方と、その付添いの方(2名まで)は無料になります。

※2005年4月2日以降生まれの方の観覧料について

※本展は当日に限り再入場が可能です。

チケットは当日、美術館チケットカウンターで販売しています。事前にオンラインチケット(日付指定)からも購入頂けます。- 主催

公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都現代美術館

- 助成

駐日オランダ王国大使館

- 協力

展覧会公式図録

当館ミュージアムショップ店頭およびナディッフオンラインにて発売中です。

※お代金先払いのため、ご予約後のキャンセルはお断りしております。

参加作家:

有川滋男、山本麻紀子、渡辺篤(アイムヒア プロジェクト)、武田力、中島伽耶子

掲載内容:

・インスタレーションビュー

・参加作家への質問

・展覧会キュレーター八巻香澄によるテキスト

・演劇モデル長井短によるエッセイ

発行年:2023年8月末

サイズ:B5変型 206×182×7mm

仕様:中綴じ製本、80ページ

デザイン:大内智範

言語:日本語・英語

発行: 東京都現代美術館

価格:1,400円 (税込) / 配送料+370円(税込)

関連プログラム

-

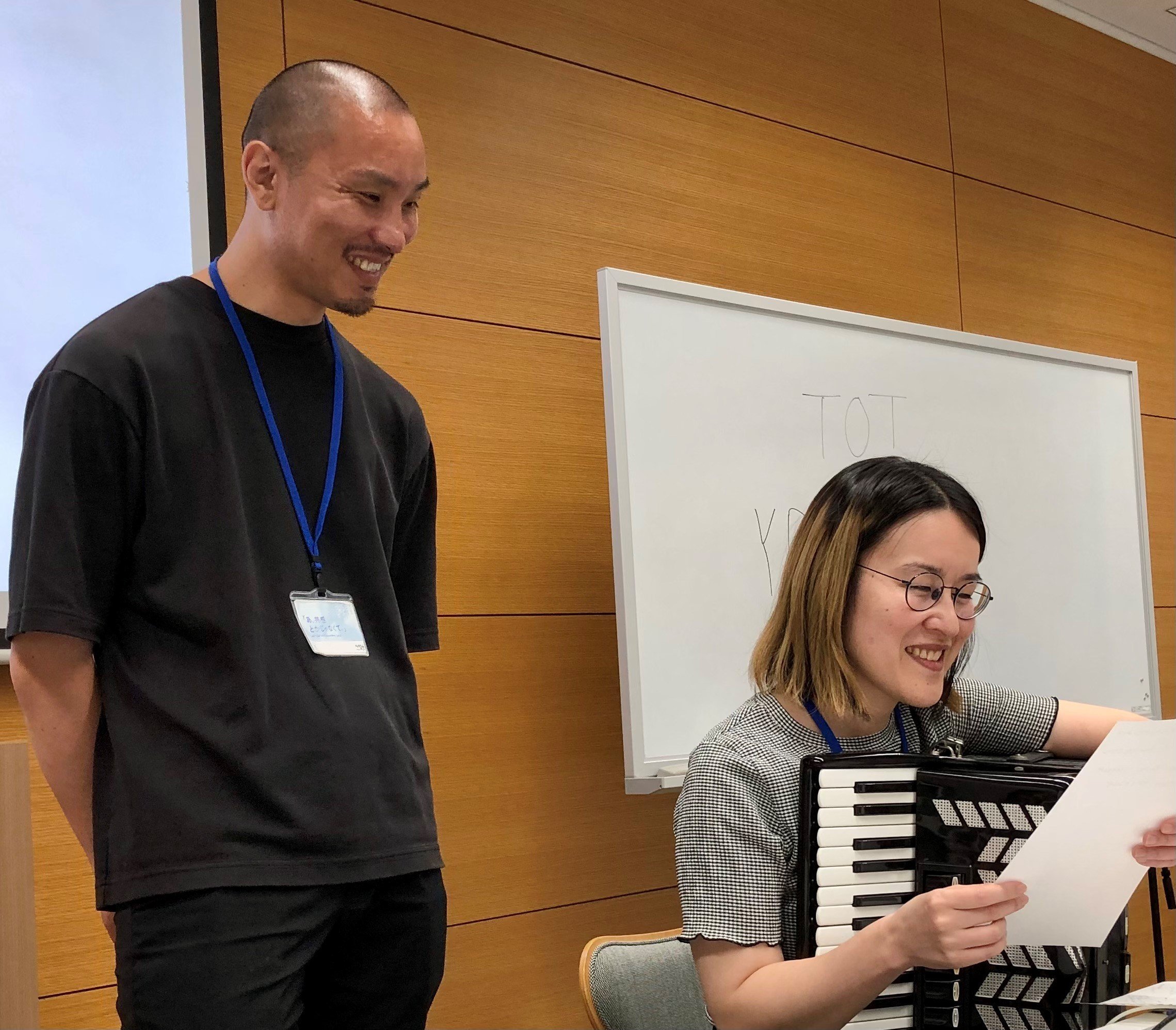

7/17 有川滋男《ディープリバー》作詞ワークショップ

東京都現代美術館での展示のために制作された新作《ディープリバー》を題材に、その中で描かれている仕事のための社歌を、参加者全員で作詞しました。

ファシリテーター 有川滋男さん、西井夕紀子さん(作曲家・ミュージシャン)

MOTスタッフブログ:https://www.mot-art-museum.jp/blog/staff/2023/08/20230809111626/

-

photo:北条正明

7/22 武田力 アーティストトークと朽木古屋六斎念仏踊り体験

《朽木古屋六斎念仏踊り継承プロジェクト》についてのトークを聞いた後、朽木古屋で使われている練習用太鼓をお借りして、念仏踊り体験をしました。

講師 武田力さん

-

7/23 ドラァグクイーン・ストーリー・アワー~ドラァグクイーンによるこどものための絵本読み聞かせ~

3歳から8歳のこどもと保護者を対象に、ドラァグクイーン(ジェンダーや社会規範からの解放を表現する、派手なメイクときらびやかなファッションのパフォーマー)として活動しているアーティスト達が絵本の読み聞かせを行いました。

おはなしクイーン レイチェル・ダムールさん/エスムラルダさん

-

photo: ookura hideki | KUROME photo studio

8/11 担当学芸員によるゆるゆるギャラリートーク

サマーナイトミュージアムの夜間開館にあわせ、19時からスタート。展示作品のちょっとしたポイントや制作こぼれ話などを、担当学芸員がのんびりお話ししました。

トーカー 八巻香澄(東京都現代美術館 学芸員)

-

8/28 渡辺篤 アーティストと一緒に作品を見るツアー(不登校編)

学校に行かないことにした人たちのために、参加アーティストの渡辺篤さんが展覧会を案内するツアーを、休館日の誰もいない展示室で行いました。

ガイド 渡辺篤さん

ファシリテーター 石井しこうさん(NPO法人全国不登校新聞社)

協力 NPO法人全国不登校新聞社

-

9/9 あ、「正解」で立ち止まるんじゃなくて。~展覧会を観る前後に、のんびり哲学対話~

「共感」ってなんだろう?この作品からは何が読み取れる?何かひとつの捉え方を「正解」とみなすのではなくて、あれこれ対話をしながら考えてみました。

ファシリテーター 神戸和佳子さん(長野県立大学、毎日小学生新聞「てつがくカフェ」担当)、盛岡千帆さん(NPO法人こども哲学・おとな哲学アーダコーダ)

MOTスタッフブログ:https://www.mot-art-museum.jp/blog/staff/2023/09/20230922130639/

-

9/14・9/21 POP-UPソーシャルカフェ〜作品から社会課題について考えるwith MOTインターン〜

カフェメニューに見立てた社会課題のリストから、その社会課題について対話を紡ぐ40分間。インターン生の企画立案により実施しました。

カフェマスター 李玉榮(MOTインターン)

-

9/28 共感オフ会〜タイトルについて語りたい with 担当学芸員〜

この展覧会タイトルについて語り合いたい人たちで集まって、対話の会を開きました。この会は、「共感」について対話する「オフ会」でもあり、「共感をOFF」にする会でもあります。

ファシリテーター 八巻香澄

-

10/8 ドラァグクイーン・ストーリー・アワー~ドラァグクイーンによるこどものための絵本読み聞かせ~

3歳から8歳のこどもと保護者を対象に、ドラァグクイーン(ジェンダーや社会規範からの解放を表現する、派手なメイクときらびやかなファッションのパフォーマー)として活動しているアーティスト達が絵本の読み聞かせを行いました。

おはなしクイーン レイチェル・ダムールさん/マダム ボンジュール・ジャンジさん

-

10/22 あ、「正解」で立ち止まるんじゃなくて。~展覧会を観る前後に、のんびり哲学対話~

「共感」ってなんだろう?この作品からは何が読み取れる?何かひとつの捉え方を「正解」とみなすのではなくて、あれこれ対話をしながら考えてみました。

ファシリテーター 神戸和佳子さん(長野県立大学、毎日小学生新聞「てつがくカフェ」担当)、松川えりさん(てつがくやさん、カフェフィロ)

-

渡辺篤(アイムヒア プロジェクト)作品 展示風景

photo: ookura hideki | KUROME photo studio 10/23 渡辺篤 アーティストと一緒に作品を見るツアー(ひきこもり編)

ひきこもり・生きづらさの当事者を対象として、参加アーティストの渡辺篤さんが展覧会を案内するツアーを、休館日の誰もいない展示室で行いました。

ガイド 渡辺篤さん

ファシリテーター 石崎森人さん(ひきこもりUX会議、ひきポス編集長)、恩田夏絵さん(ひきこもりUX会議、ピースボートグローバルスクールコーディネーター)

協力 一般社団法人ひきこもりUX会議

-

10/28 山本麻紀子 気になるものはどれですか?~まっこいハウスで見つけたもののお話~

まっこいハウス(山本さんの作品を展示している部屋)の中から気になるものをひとつ選んで、それについてお話ししながら一緒に絵を描いたり歌を聴いたりする一対一で過ごす30分間を8セッション行いました。

ファシリテーター 山本麻紀子さん

-

10/30 中島伽耶子 『黄色い壁紙』の音読会

展示している大きな黄色い壁の作品が参照している小説『黄色い壁紙』(1892年)を音読して、そこでどんなコミュニケーションが起こっているのかを語り合いました。

ファシリテーター 中島伽耶子さん

ゲストコメンテーター 三木那由他さん(大阪大学大学院人文学研究科講師、コミュニケーション哲学) https://www.kayakonakashima.com/work/essay/%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%95%E3%82%93%E3%81%B8%E3%81%AE%E6%89%8B%E7%B4%99%E3%82%82%E3%81%97%E3%81%8F%E3%81%AF11%E6%9C%881%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E8%A8%98/

-

photo: ookura hideki | KUROME photo studio

11/3・11/5 担当学芸員によるゆるゆるおしゃべりアワー

立ち寄ってくれた方と担当学芸員が、展覧会や作品についての質問や感想からはじまり、仕事の話や友達の話、これまで行った美術館の話など脱線しながら、「共感」についておしゃべりをしました。

「空をながめる野原」に置いてあった本・資料のリスト

ユニセフ・イノチェンティ研究所「イノチェンティ レポートカード 16 子どもたちに影響する世界:先進国の子どもの幸福度を形作るものは何か」日本ユニセフ協会, 2021.2 https://www.unicef.or.jp/library/pdf/labo_rc16j.pdf

山口有紗 小澤いぶき 長谷川真澄 澤田なおみ 編「こども1万人意識調査こども向けレポート」公益財団法人日本財団, 2023.9 https://kodomokihonhou.jp/news/img/230923.pdf

新雅史, 関水徹平 監修『ひきこもり白書2021 1,686人の声から見えたひきこもり・生きづらさの実態』ひきこもりUX会議, 2021.6

ヨシタケシンスケ 著『にげてさがして』赤ちゃんとママ社, 2021.3

加藤雅江 ことば, 細尾ちあき イラスト『いろんなきもちあるある22のメッセージ』本の種出版, 2023.9

田房永子 著『なぜ親はうるさいのか : 子と親は分かりあえる? 』筑摩書房, 2021.12, (ちくまQブックス)

石井志昂 著『フリースクールを考えたら最初に読む本』主婦の友社, 2022.11

伊藤美奈子 監修『「学校」ってなんだ? : 不登校について知る本』Gakken, 2023.2

いしいみちこ 著『高校生が生きやすくなるための演劇教育』立東舎, 2017.5

古賀史健 著, ならの 絵『さみしい夜にはペンを持て』ポプラ社, 2023.7

石垣琢麿 編『若者たちの生きづらさ : 不確実なこの社会でいかに伴走するか』日本評論社, 2023.3

ブレイディみかこ 著『他者の靴を履く: アナーキック・エンパシーのすすめ』文藝春秋, 2021.6

永井陽右 著『共感という病 : いきすぎた同調圧力とどう向き合うべきか?』かんき出版, 2021.7

ポール・ブルーム 著, 高橋洋 訳『反共感論 : 社会はいかに判断を誤るか』白揚社, 2018.2

ジャミール・ザキ 著, 上原裕美子 訳『スタンフォード大学の共感の授業 : 人生を変える「思いやる力」の研究』ダイヤモンド社, 2021.7

阿比留久美 著『孤独と居場所の社会学 : なんでもない"わたし"で生きるには』大和書房, 2022.11,(未来のわたしにタネをまこう05)

飯村周平 著『HSPブームの功罪を問う』岩波書店, 2023.1,(岩波ブックレットNo.1074)

竹端寛 著『ケアしケアされ、生きていく』 筑摩書房, 2023.10,(ちくまプリマー新書438)

キムジヘ 著, 尹怡景 訳『差別はたいてい悪意のない人がする : 見えない排除に気づくための10章』大月書店, 2021.8

坂上香 著『根っからの悪人っているの? : 被害と加害のあいだ』創元社, 2023.10,(シリーズあいだで考える)

荒井裕樹 著『まとまらない言葉を生きる』柏書房, 2021.5

谷川嘉浩, 朱喜哲, 杉谷和哉 著『ネガティヴ・ケイパビリティで生きる : 答えを急がず立ち止まる力』さくら舎, 2023.2

帚木蓬生 著『ネガティブ・ケイパビリティ : 答えの出ない事態に耐える力』朝日新聞出版, 2017.4,(朝日選書958)