ソル・ルウィット オープン・ストラクチャー

ソル・ルウィットは1960年代後半、目に見える作品そのものよりも、作品を支えるアイデアやそれが生み出されるプロセスを重視する試みによって、芸術のあり方を大きく転換しました。ルウィットの指示をもとに、ほかの人の手で壁に描かれるウォール・ドローイング、構造の連続的な変化を明らかにする立体作品など、その仕事は「芸術とは何でありうるか」という問いを投げかけています。本展では、ウォール・ドローイング、立体・平面作品、アーティスト・ブックといった代表作の数々を通して、既存の枠組みや仕組みに再考を促し、別の構造への可能性を開こうとしてきたルウィットの思考の軌跡をたどります。

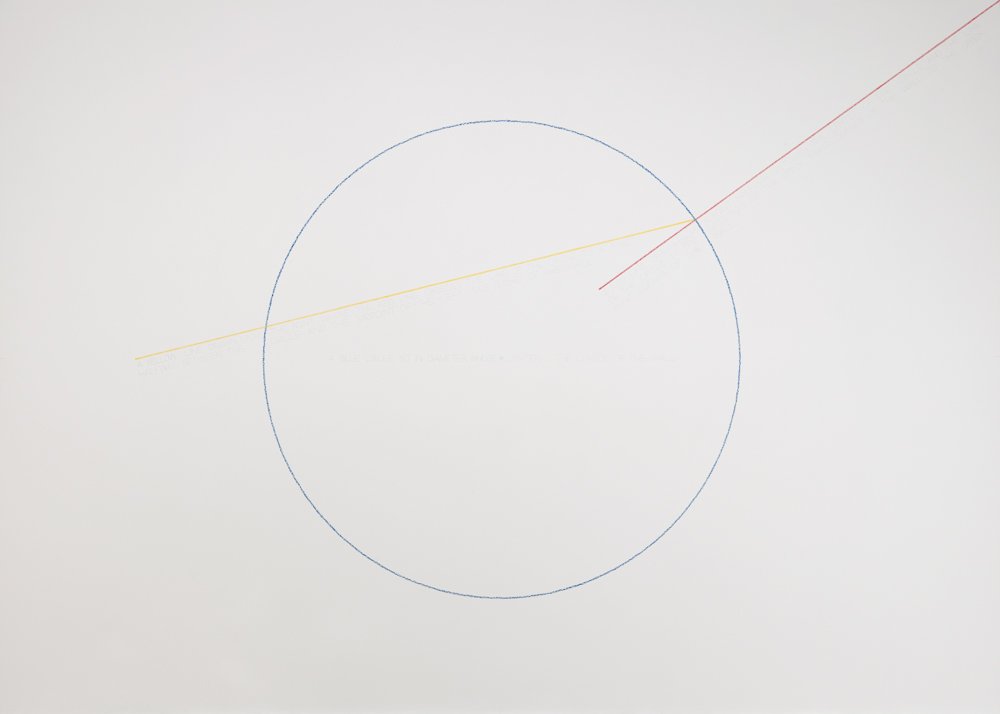

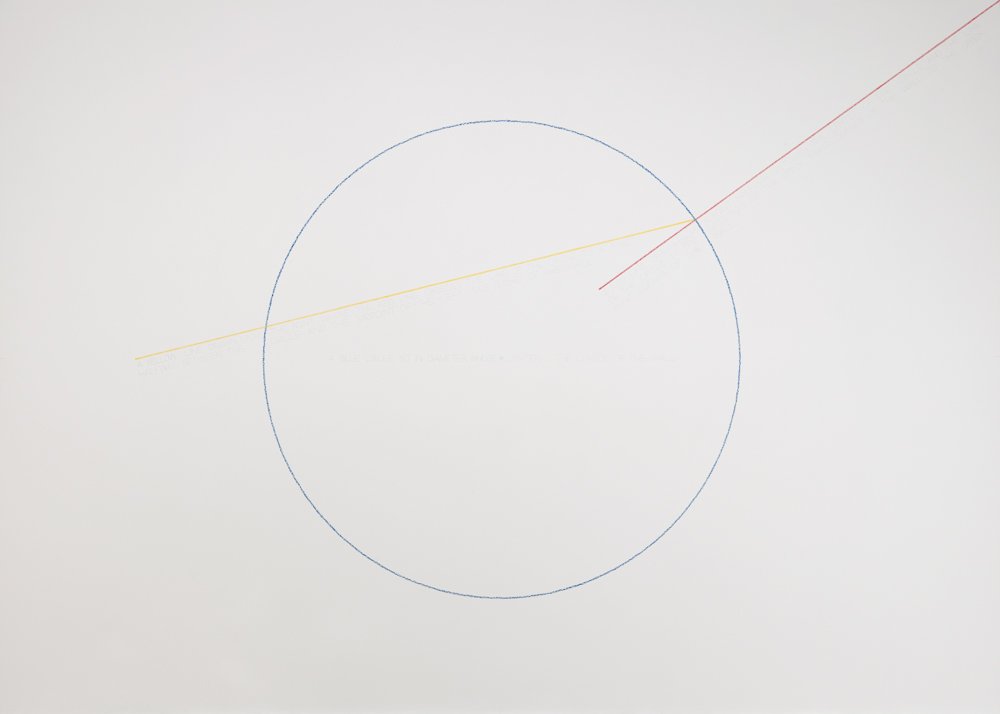

ソル・ルウィット《ウォール・ドローイング #283 青色の円、赤色の直線、黄色の直線の位置》初回展示1976年 2017年イェール大学美術館ウェストキャンパス・コレクションセンター(コネチカット州ウェストヘイブン)での展示 © 2025 The LeWitt Estate / Artists Rights Society (ARS), New York. Courtesy Paula Cooper Gallery.

みどころ

1. 日本の公立美術館では初となるソル・ルウィットの個展

ルウィットは、1960年代後半、作品の物質的な側面よりも、それを生み出すアイデアやプロセスを重視する芸術の動きに「コンセプチュアル・アート」という呼称を与え、その後の実践に多大な影響を与えました。本展は、日本の公立美術館における初の個展として、ウォール・ドローイング、立体・平面作品、アーティスト・ブックなど、その広範な仕事を検証します。

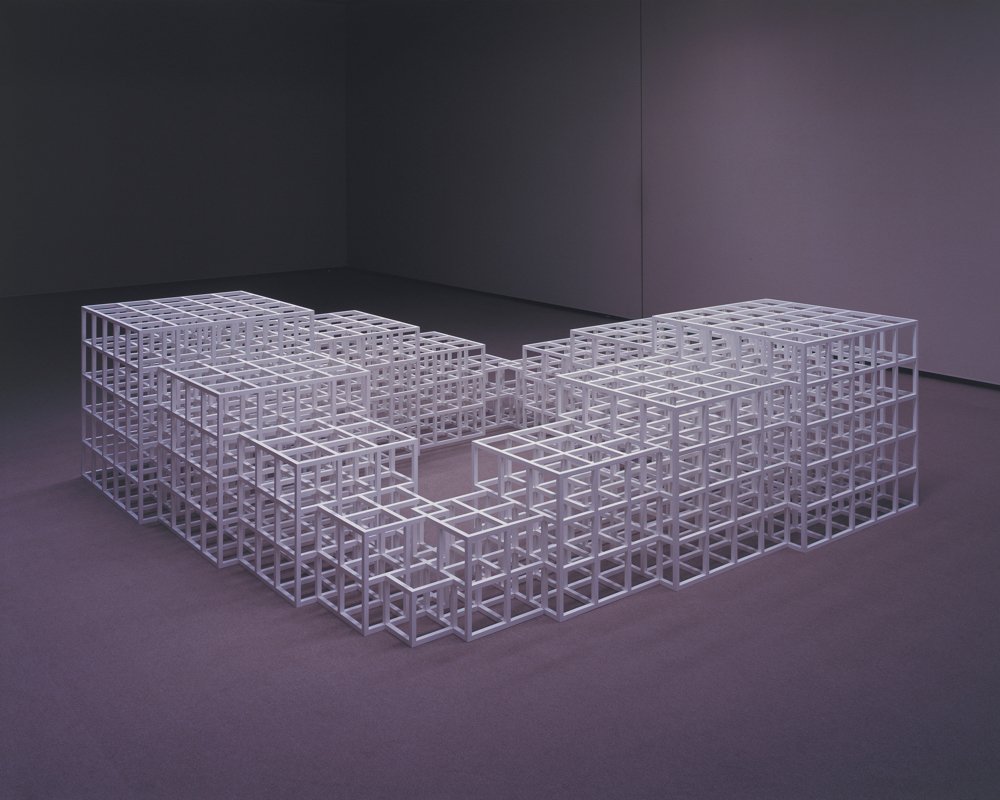

ソル・ルウィット《ストラクチャー(正方形として1, 2, 3, 4, 5)》1978-80年、滋賀県立美術館蔵 © 2025 The LeWitt Estate / Artists Rights Society (ARS), New York. Courtesy Paula Cooper Gallery.

2. 本展のために展示されるウォール・ドローイング

多くの場合、ルウィットの文章や図面による指示をもとに、アーティスト本人以外の手で描かれるウォール・ドローイングは、1968年に初めて発表されて以来、代表作として知られています。本展では、6点のウォール・ドローイングを展示し、広々とした空間のなかでアーティストのアイデアを体感できます。

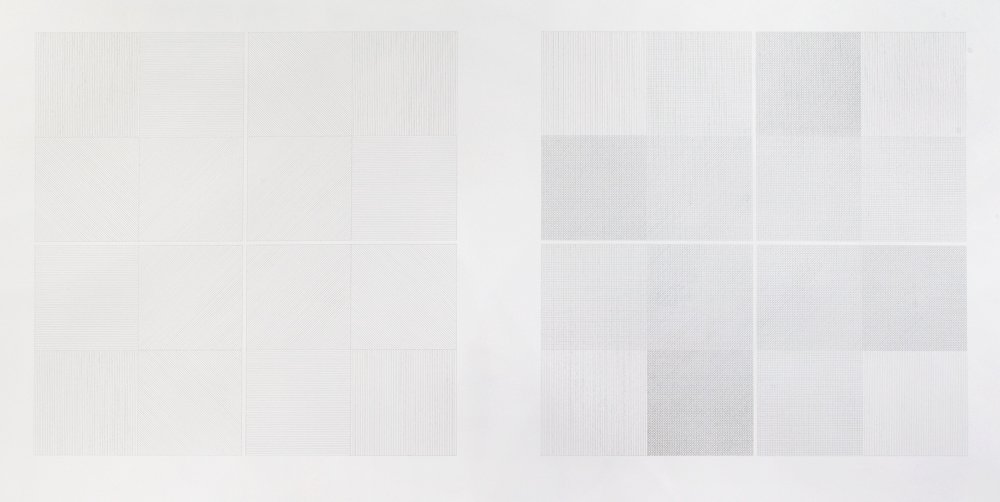

ソル・ルウィット《ウォール・ドローイング #1164 ドローイング・シリーズ I 2 (A & B)》構想1969年、初回展示2005年 2010年グラッドストーン(ブリュッセル)での展示 © 2025 The LeWitt Estate / Artists Rights Society (ARS), New York. Courtesy Paula Cooper Gallery.

3. ルウィットが手がけたアーティスト・ブックを展示

ルウィットは自らのアイデアを多くの人と共有するために、1960年代から晩年までアーティスト・ブックを作品として制作し続けました。本展では、多数のアーティスト・ブックやその他の書籍を通して、アーティストの思考の軌跡をたどります。

作家プロフィール

《ウォール・ドローイング #66》を制作中のソル・ルウィット(グッゲンハイム美術館、ニューヨーク、1971年) © 2025 The LeWitt Estate / Artists Rights Society (ARS), New York. Courtesy Paula Cooper Gallery.

ソル・ルウィット|Sol LeWitt

1928年、米国コネチカット州ハートフォード生まれ。1945-49年、シラキュース大学で絵画と版画を学ぶ。1965年、初個展(ジョン・ダニエルズ・ギャラリー、ニューヨーク)。1967年、「コンセプチュアル・アートについてのパラグラフ」が美術誌に掲載され、欧米圏の潮流に大きな影響を与える。1968年、ウォール・ドローイングの一作目を発表。1960年代後半から70年代にかけて、作品の非物質的な側面に着目した多数のグループ展に参加。1976年、アーティスト・ブックの流通と理解を支える拠点「プリンテッド・マター」を批評家ルーシー・リパードらと共同設立。1978年、初回顧展をニューヨーク近代美術館で開催し、北米各地を巡回。1980年代、イタリアのスポレートを拠点とした後、コネチカット州チェスターに移住。2000年、大規模な回顧展をサンフランシスコ近代美術館ほかで開催。2007年、逝去。

基本情報

- 会期

2025年12月25日(木)~ 2026年4月2日(木)

- 開館時間

10:00 ~ 18:00(展示室入場は閉館の30分前まで)

- 休館日

月曜日(1月12日、2月23日は開館)、12月28日~1月1日、1月13日、2月24日

- 会場

東京都現代美術館 企画展示室 1F

- 観覧料

一般1,600円(1,280円)/大学生・専門学校生・65 歳以上1,100円(880円)/中高生640円(510円)/小学生以下無料

※( ) 内は20名様以上の団体料金

※本展チケットで「MOTコレクション」もご覧いただけます。

※小学生以下のお客様は保護者の同伴が必要です。

※身体障害者手帳・愛の手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・被爆者健康手帳をお持ちの方と、その付添いの方(2名まで)は無料になります。

※ 毎月第3水曜(シルバーデー)は、65歳以上の方は無料です。(チケットカウンターで年齢を証明できるものを提示)

※家族ふれあいの日(毎月第3土曜と翌日曜)は、18歳未満の子を同伴する保護者(都内在住を証明できるものを提示/2名まで)の観覧料が半額になります。

※「アンチ・アクション 彼女たち、それぞれの応答と挑戦」展(東京国立近代美術館)との相互割引の詳細はこちら

[学生無料デー Supported by Bloomberg]

2月21日(土)~23日(月・祝)は中高生・専門学校生・大学生は無料です。(チケットカウンターで学生証を提示)

[Welcome Youth 2026]

3月1日(日) ~4月2日(木)の期間、18歳以下(2007年4月2日以降生まれの方)は無料です。(年齢を確認できる証明書を提示)

オンラインチケット1枚につきお一人様各展覧会1回限りご入場いただけるオンラインチケットです。ご購入後のキャンセル・変更は一切できません。美術館チケットカウンターにて当日券も販売します。- 主催

東京都現代美術館(公益財団法人東京都歴史文化財団)

- 協力

The Estate of Sol LeWitt

[託児サービス]

実施日:2/11(水・祝)、18(水)、19(木)、25(水)、26(木)

要予約・有料・定員あり

展覧会について

ソル・ルウィット(1928–2007)は、アイデアを主軸とする作品を通して、芸術とは何でありうるかという問いに向き合った、20世紀後半を代表する米国出身のアーティストです。本展は、日本の公立美術館における初の個展として、ウォール・ドローイング、立体・平面作品、アーティスト・ブックなど、その広範な仕事を検証します。

1960年代、芸術を個人の内面や感情の表現とする伝統的な考えに異を唱えたルウィットは、《ストラクチャー(正方形として1, 2, 3, 4, 5)》(1978–80年)のように、立方体を基本単位とするモジュールを組み合わせることで、構造の連続的かつ体系的な変化によって形態が規定される作品を発表しました。その芸術の根幹をなすのは、目に見える作品そのものではなく、作品を支えるアイデアや構造であり、それらを形態へと移し替えるための仕組みやプロセスに主眼が置かれます。こうした原則を表すのが、「コンセプチュアル・アートについてのパラグラフ」(1967年)に書かれた「アーティストがコンセプトから生まれる芸術のあり方を選択する場合、すべての計画や決定は事前に行われ、実際の作業は形だけのものとなる。アイデアは芸術を生み出す機械となる」という一節です。1968年に初めて発表されたウォール・ドローイングは、代表的な仕事のひとつであり、全体で1,300点を超えます。そのほとんどは、ルウィット自身の文章や図面による指示をもとに、ほかの人の手で壁に描かれ、展覧会では会期が終わると塗りつぶされました。こうした手法やプロセスは、作者性や唯一性、物質的な永続性といった芸術をめぐる前提に再考を促すものです。さらに1980年代以降、作品にはそれまでに見られなかった複雑な形態や豊かな色彩が現れるようになりました。それは、事前に定められた簡潔な指示や計画に基づくという点で同じ原則の延長上にあり、その射程を拡げる試みであったといえるでしょう。

本展が照らし出そうと試みるのは、ルウィットの芸術に通底する「構造を開く思考」です。たとえば、立方体を用いた作品の多くは、外側の各面を削ぎ落とし、骨組みとなる辺を際立たせることで、形態を支える構造を明らかにします。《不完全な開かれた立方体》(1974年)のように、辺の一部を欠いた作品は、連続写真の一コマのように、漸次的な移行の渦中にある構造のダイナミクスを浮かび上がらせ、完全性や不変性を解体します。あるいはウォール・ドローイングにおいて、設置される環境や空間、ドローイングの従事者といった条件に応じ、与えられる形態に変化の余地が残されていることは注目すべきでしょう。アイデアを形態へと置き換えるプロセスにおいて、アーティストによる指示をどれほど厳に正しく実行したとしても、不確定性や他者による一定の解釈の介入は避けがたく、作品はそれを受け入れています。アイデアを特定の個人の所有物とせず、受け取ったすべての人と分かち合おうとする姿勢は、「アイデアは所有できない。それを理解しうる人のものだ」という発言にも表れています。また、自らのアイデアを広く媒介する手段として多数のアーティスト・ブックを制作したルウィットは、1976年、批評家のルーシー・リパードらとともにニューヨークで「プリンテッド・マター」を立ち上げ、既存の美術市場に依存しないアーティスト・ブックの流通を促しました。

1960年代後半以降、作品が単なる鑑賞の対象にとどまらず、思考の場として見直されていくなかで、ルウィットの作品が果たした役割は大きく、とりわけプロセスや指示に基づく実践にとって、いまに至るまで指針のひとつであり続けてきました。既存の構造や仕組みを絶えず組み立て直し、そこに創造的な隙間を生み出そうとしてきたその芸術は、私たちがどのように世界を捉え、関与しうるかに向き合うための起点となり、別の視点や枠組みへの可能性を開くでしょう。

鑑賞サポート

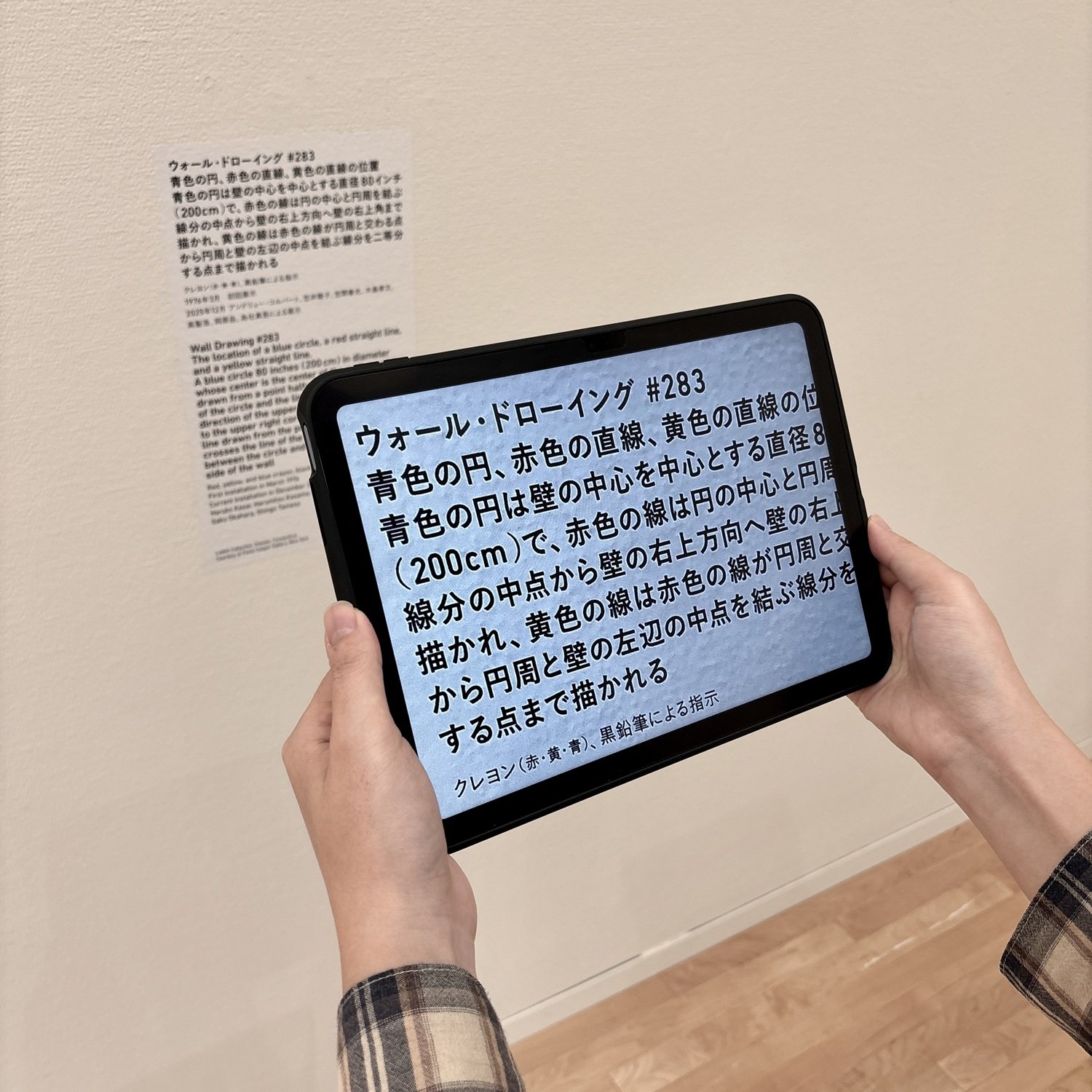

・貸出タブレット

見えにくい方のために、貸出タブレット端末をご用意しています。作品保護等の理由により、お客様ご自身の端末では撮影ができない作品を含め、作品やキャプションを拡大してご覧いただけます。利用を希望される方は、インフォメーションにてお申し込みください(無料)。

※台数に限りがあります。タブレットご利用時には、身分証のご提示および申込書のご記入をお願いしております。

使用方法イメージ(キャプションを拡大)

使用方法イメージ(作品部分を拡大)

・触図

《ウォール・ドローイング #283 青色の円、赤色の直線、黄色の直線の位置》の点字による作品名表記と、イメージを触図にしたものをご用意しています。

ソル・ルウィット《ウォール・ドローイング #283 青色の円、赤色の直線、黄色の直線の位置》初回展示1976年 2017年イェール大学美術館ウェストキャンパス・コレクションセンター(コネチカット州ウェストヘイブン)での展示

© 2025 The LeWitt Estate / Artists Rights Society (ARS), New York. Courtesy Paula Cooper Gallery.

・関連プログラム

手話通訳を介した担当学芸員との鑑賞会

2026年3月7日(土)15:00~16:00

定員:5名(事前申込制)

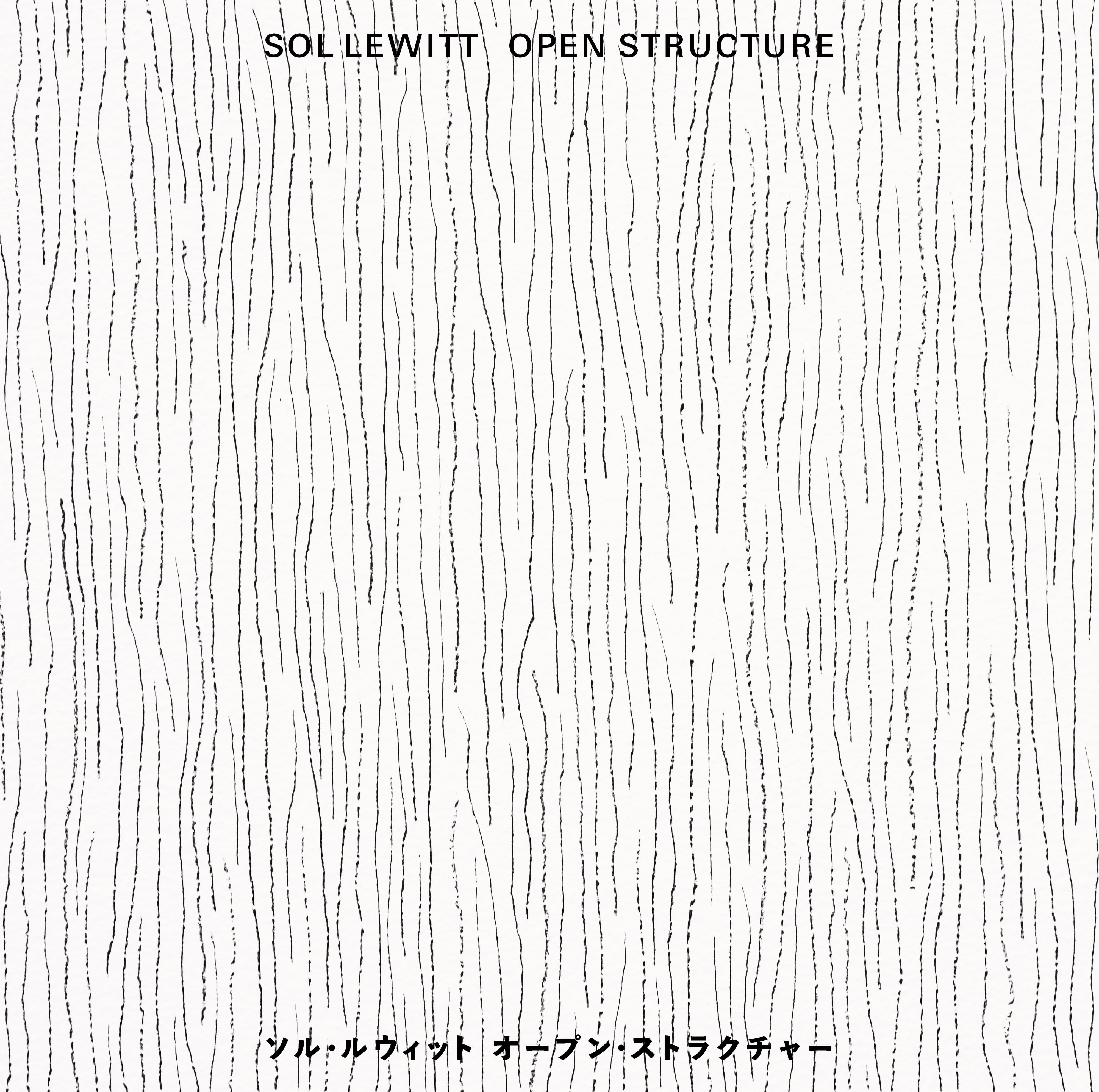

展覧会図録

ソル・ルウィット オープン・ストラクチャー 展覧会公式図録

ミュージアムショップ「NADiff contemporary」店頭およびNADiff Onlineでご予約受付中

-

仕様:9インチスクエア(228.6 × 228.6 mm)変形サイズ

ページ数:160ページ(カラー80/モノクロ80)

言語:日本語 / 英語

価格:3,850円税込

発行元:株式会社マイブックサービス

刊行:2026年3月予定