見える人&見えない人とまわるギャラリークルーズ「140mのちいさな旅」

視覚に障害のある方を対象にした作品鑑賞は、昨今様々な美術館で行われています。

特に見える、見えないに関わらず、両者が共に対話(見えているもの、見えていないものを

情報として伝える鑑賞方法※)を交えながら鑑賞する方法は、ユニークな鑑賞方法

として注目されています。

作品を鑑賞するのだから、もちろん作品を前にしてその活動は始まります。

しかし、作品と出会う前の時間、つまり美術館に到着するまでの道のりや館に

到着してから展示室に入るまでの館内の様子など、どこまで視覚に障害の

ある方は認識しているのだろう?

常々疑問に感じていました。

その疑問を解消すべく当館でも作品鑑賞経験のある全盲の方数名に伺ってみたところ、

案の定、現代美術館のエントランスは長いとは感じていたが、壁面や柱の様子など

意識したことが無い(見えない人にとって情報が無い状態というのは、

何も存在しないのと一緒とのこと)という答えが返ってきました。

初めて訪れる美術館であれば、どんな建物なのだろう?

どんな作品に出会えるのだろう?と、ある種の期待や不安を抱きながら作品の前に

やってくるはずです。

つまり鑑賞は作品を目の前にして始まるのではなく、家を出てからすでに始まって

いるともいえます。

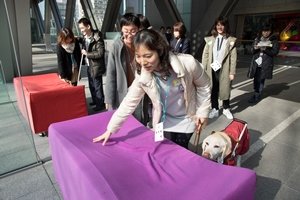

そこで、今回のクルーズ(1月17日に実施)では、作品に出会う前に必ず通過する

館内のエントランスを鑑賞の舞台に設定し、視覚に障害のある人、ない人が一緒に

この140mの長いエントランスをじっくりと歩き、互いの見方や感じ方を知り、

エントランスの新たな魅力を発見することを試みました。

題して「140mのちいさな旅」。

参加者21名の内、視覚に障害のある方は6名(内全盲の方は5名)。

2チームに分かれて、それぞれ教育普及担当の学芸員が付き案内しました。

また今回は特別に制作したビンゴカード(旅のビンゴカードなので「旅(タビ)ンゴカード」と

命名)を使用。

そのビンゴカードにはエントランスにまつわる9つのキーワードが記されています。

例えば「ガラス」「三角」「二重」「ふわふわ」「634」など。

これらのキーワードは点訳し、点字シールにしてカードに貼ってあります。

視覚に障害のある方全員が点字を読めるわけではありませんが、ツールの使い勝手や

デザイン性を検証するために実験的に用いてみました。

エントランスのツアーは、それらのキーワードにまつわるポイントを紹介しながらまわり、

実際に柱や壁に触れてみたり、空調設備の存在を体験的に実感してもらったり、

貸し出しエリアともなるエントランスの使用料を当ててもらうなどクイズ性も加味しました。

さらには、館内ばかりでなく、寄り道と称し、屋外にも出てエントランスの真下にある

水辺や過去の展覧会で設置された建物の修復をテーマにした作品なども紹介しました。

1時間強をかけてエントランス(とその周辺)を旅した後は、参加者に今回の旅の様子を

振り返ってもらいました。

眼の見えるある方は、

「自分は眼が見えるけれど、見えていないものがたくさんあることに気がついた」と

述べてくれました。

一方全盲の男性は、

「自分は中途失明のため以後世界が全く変わってしまった。

眼の見える人との交流はまるで異文化交流のようで楽しかった」と

語ってくれました。

また、ゲストとして参加してくれた「視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ」

代表の林建太さんからは、

「作品を見る以外に美術館とのつながりがあったように思う。美術館の敷居を低くしてくれた」と

感想をいただきました。

見える、見えないに関わらずどの参加者も意識しなければ見えてこない世界が

あることを再認識し、そしてその両者が交流することで互いの世界観が広がるのを

強く実感できた旅となりました。

撮影:細川浩伸

※「視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ」で用いられている手法

見える人&見えない人とまわるギャラリークルーズ「140mのちいさな旅」

日時:2016年1月17日(日)10:30~12:30

対象:中学生以上どなたでも(視覚に障害のある方もない方も参加可)

参加人数:21人

参加費:無料

ゲスト:林建太、木下路徳(視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ)